- UID

- 46615

- 主题

副总版主

- 金钱

-

- 威望

-

- 贡献

-

- 日志

- 好友

- 帖子

- 主题

- 听众

- 收听

- 性别

- 保密

|

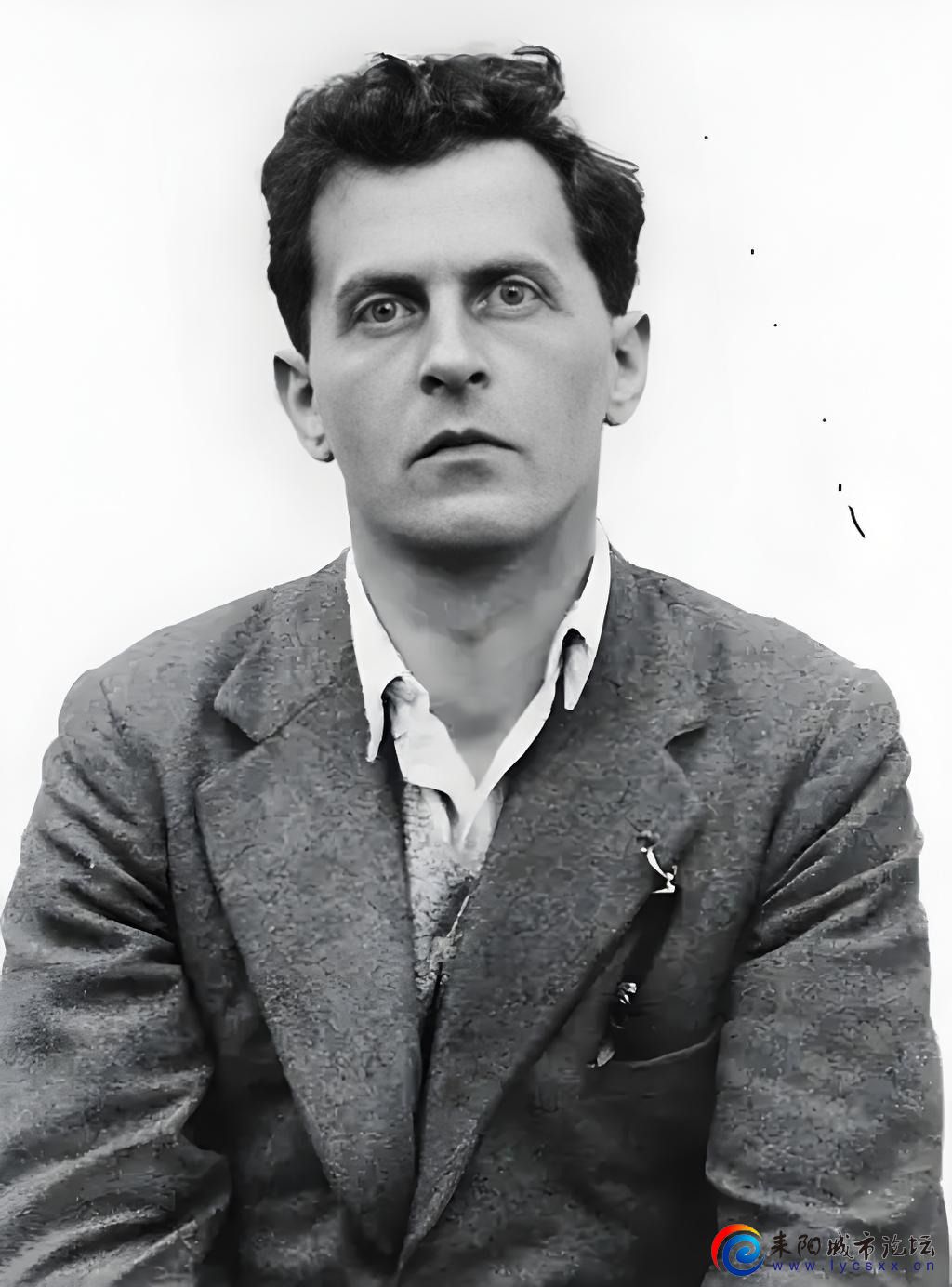

在书海的幽径漫步,《维特根斯坦传》宛如一颗独特的星辰,照亮了我内心深处对哲学、对人生的思索。: e+ R' ~$ J! Y; l

8 v" X4 G: z, \

它不只是一部传记,更像是一场与伟大灵魂的深度对话,引领我走进维特根斯坦那充满传奇色彩又深邃无比的精神世界。

0 v0 c$ {. k$ i

, c' Z! {: s: `1 }( ~$ a初读此书,维特根斯坦的形象便以一种强烈的冲击力映入眼帘。

{& |+ Y, c8 S$ c1 _, \1 a E

, q) R, z6 Q' T. H" t5 @他出生于维也纳的一个显赫家庭,物质的富足与精神的追求在他身上碰撞出别样的火花。

$ k$ f; D' S6 ?) Y- Q/ E% M" A- Q* U8 r% m8 J

与许多哲学家不同,他并非一开始就投身于哲学的怀抱,而是在工程学领域有所钻研。

% P3 t' S1 q* c( t( d

( x+ x* y9 K) y7 R; k4 M然而,对逻辑和数学的深入探索,却不经意间为他推开了哲学的大门,从此,他踏上了一条追寻真理、剖析语言与世界本质的漫漫长路。

% n4 a& m+ w; ^. D6 Q0 d+ p6 ~9 ?, J3 V+ g

在维特根斯坦的哲学旅程中,我看到了一种极致的专注与执着。/ l3 [* l: y+ s% I1 P; b* @

8 ? X4 ]9 \# \

他如同一位孤独的行者,在思想的荒原中独自探寻。

( ]8 T6 k8 c3 B8 I# h W

+ k, B L; I& ]4 I8 x( E为了追求哲学上的明晰与透彻,他不惜放弃优渥的生活条件,过着简朴甚至有些清苦的日子。6 A% S8 `* P+ f5 ?$ ^) M; @

, H- S! |- L! B2 z在挪威的小木屋,他远离尘世喧嚣,全身心地沉浸在对哲学问题的思考中。

" X/ j/ l/ v y$ I/ s2 P1 f

8 E$ q7 k; j3 G( m8 ]这种对精神世界的纯粹追求,让我不禁反思:在现实生活的纷繁复杂中,我们是否还能保持那份对内心热爱的坚守?. ]: o4 a$ b9 u% ?+ k

8 r% `" o p) }8 t4 Z% J4 G1 R) j

他对语言的剖析更是让我深受触动。( G3 i& J: q# w: I# ^/ f) p; [0 A

, w& l# u$ `7 h: P2 r0 }. A8 Q

维特根斯坦认为,语言是我们理解世界的工具,但同时也是束缚我们思维的牢笼。

4 u7 S9 Y( A c

& E! N& `& q& Q, ?' E许多哲学问题的产生,源于语言的误用与误解。( f' s5 ~- y* ?" B9 g, l9 C

: m: U" b: n) V$ `: g% ]' D4 b9 F, J7 s% Q

这使我联想到生活中的种种现象,我们常常因为言辞的模糊、表达的歧义而产生矛盾与困惑。# C$ G2 c P' z' U4 O

" Y) t( d6 }$ q! f正如他所说,“凡是能够说的事情,都能够说清楚;凡是不能说的事情,就应该沉默”。5 @9 l1 B( U' ~9 c

! n( [; {4 O5 x7 `4 S

这句话如同一盏明灯,提醒着我们在交流中要保持清晰与审慎,不随意陷入无意义的言语纷争。

) p; Q& V; d# W4 Y' G7 _8 i+ t6 z7 T$ P8 B' c. S

书中最打动我的,是维特根斯坦对人生意义的不懈追问。+ G* L& ~ J# R, @" o6 R9 p5 A* i. j

- _3 R' `% l. M1 @: a他一生都在探寻生活的真谛,却始终没有找到一个确凿的答案。; n; ?6 B/ j G( t7 S: Y! L

. q6 y: F7 y3 d他的这种迷茫与困惑,并非消极的逃避,而是积极的探寻。

) Y" K* y2 f' |1 U' n" H

! ?5 m6 w X2 X; B; K他的经历让我明白,人生的意义或许并不在于某个固定的终点,而在于追求过程中的思考与成长。

8 {$ m( u% E9 {+ S9 C/ _: @5 X; A) S& k; z2 d9 K/ y

就像林清玄先生所说:“人生不如意之事十有八九。常想一二,不思八九,事事如意。”! n4 S5 F3 a/ n2 w' o3 l6 ~

: G4 [5 p# _* o7 }维特根斯坦在面对诸多困境与挫折时,依然坚守内心的信念,勇敢地在思想的道路上前行,这种精神不正是对人生意义最好的诠释吗?/ M4 e ~( v, I/ [8 H9 `" I3 \8 @0 \

1 \+ C. X: y u2 h

合上书本,维特根斯坦的形象依然在我心中萦绕。

& Q+ A" N, z3 ?, [2 K! _

7 c/ b" L8 D. H* r/ S他的一生,是对哲学的忠诚,对真理的敬畏,对人生的深刻洞察。

/ c6 G. e9 m/ U, r/ s* J8 P' w/ B. P6 {0 K

这部传记不仅让我了解了一位伟大哲学家的思想历程,更让我在他的故事中找到了生活的启示。. W6 N3 ]" ^! @1 W! }2 v8 q

- U% @% F2 J$ ~( |& S5 k# B它让我明白,无论身处何种境地,我们都应保持对世界的好奇、对真理的追求,用清澈的目光审视生活,用纯粹的心灵面对人生的种种挑战。, V2 e9 n' M) {) J! M& k {8 {

8 r& u" }3 N. w- i& n* M. {

在这充满喧嚣与纷扰的世界里,愿我们都能在思想的幽径中,寻得那一抹属于自己的灵魂微光,照亮前行的道路。 |

-

|