|

|

) c( K4 I7 ?2 O- \2 y9 w+ v2 P+ r C4 E6 a

* z3 u; U% u+ @; P. F i* Q$ k

. R$ \- P2 `8 G, r1 O+ ?5 ~- x

# p# \! S8 i. b. A g4 Q N: u

0 f# D V$ ]( E

1 x2 o# C$ j, q. }编者按:2012年10月11日,伴随莫言获得诺贝尔文学奖的消息,中国文学首次被世界瞩目。有人说,莫言的获奖是80年代文学

% t4 L4 ]/ [7 I3 n) r+ `9 i7 u7 I7 G" x2 c/ X

的胜利。1985年,莫言在《中国作家》发表中篇小说《透明的红萝卜》;1986年,代表作《红高粱》发表并引起轰

7 D2 y- z' B; L: r7 O

D. B) A/ F+ N- g; j8 A动。80年代中期步入并震撼文坛的莫言,并非孤立的偶然事件。事实上,没有哪一个时代像80年代这样如此频繁地被0 o! y. _! T7 m

$ o3 U7 P5 ~4 D2 W: q- Z- e8 N4 i" w4 K

当代人追忆和提及。80年代中国文学艺术全面爆发,不仅对当时的时代造成震动,其影响更是渗透、波及、持续发挥了

5 K9 K* ], q4 L8 ?0 E% S

3 W- _# q; W+ l) T, f2 Y9 u0 Q20多年的强力。$ \) _$ {" l7 X! s9 u

7 i6 |0 ~' K) F5 B/ Y# x. J' o

# M. M0 Z4 R: D( o2006年,在一次关于80年代话题的访谈中,崔健说:“可能80年代真正发光的时候不是在当时,而是在以后。”2012年! D5 {- v8 ~- l

2 o8 S6 X6 v) f: b# a3 z9 G: K

莫言获得诺贝尔文学奖,似乎是对80年代那个正在渐行渐远的中国文化黄金时代的一次并不遥远却异常有力的回声。

) ^# L+ ]& y3 D" v- O/ T4 e. H2 f" P6 Q, B

4 H5 R9 Z3 ?( s) g3 o. w6 i- G: i9 ]. p4 i/ R

# R. n' S4 m: }5 `. X2 X80年代:他们在读什么?

% {7 W; F) s, l/ m! b0 a “当时已经有些很有意思的书翻译过来了,比如《流放者归来》、《伊甸园之门》、《美国的文学周期》、《1890年的美国文学》,这种回忆录加综述的、断代的文学研究的方式给我们影响不小。”——吴亮(批评家)4 `* A2 \( [/ G6 @6 Z

一九八五年,上海外语教育出版社出版了一本书,叫《伊甸园之门》( Gates of Eden ),作者是Morris Dickstein 。原本是一九七七年在美国出版的,副标题是“美国六十年代文化”。这个书在八十年代中后期非常风行,好像大学中文系的很多学生都在读。

: Y% z: c3 j: y0 J/ w5 T+ U6 a* W3 Q5 m8 k7 c) G

9 ~: ?. H# x" \

8 w* M& [6 V/ M. N! K 书的前面有一些黑白的照片,大致上可以看出这本书的内容。第一张是马尔库塞的照片,我们知道,马尔库塞是西方马克思主义的一个代表人物,他对马克思和弗洛伊德理论的综合成为西方六十年代反文化的一个理论基础。第二页的照片是三个作家,一个是小库尔特-冯尼格,另外一个是诺曼-梅勒,最下面的大胡子是“垮掉的一代”的代表诗人艾伦-金斯堡。第三页是摇滚乐时代最有名的歌手,一个是滚石乐队的米克-贾格尔,另外一个是鲍勃-迪伦,接下来的一张是甲壳虫乐队刚刚在利物浦开始他们演唱生涯的照片,那个时候他们都还是穷光蛋。* h# L7 K4 f; m0 W, p: f

; o! p! U7 E, E1 O+ k

还有一张是一九六八年八月在纽约四十万人集会的伍德托克摇摆舞节,一个反文化节,乱糟糟的场面。接下来两张是反战游行的照片。最后一张是在六十年代美国的大学里面经常看到的场面,柏克莱大学学生和警察的对峙。

# W9 h; R9 [$ l4 W% J k L: K+ E# p- Z) m5 z+ W8 k

9 E3 H+ i9 a- N) ^7 {6 `& m- e# O( y9 H$ c9 W+ Y- A3 e

从马尔库塞的理论到诺曼-梅勒、艾伦-金斯堡这样的文学创作,到摇滚乐,到学生的反文化运动,到整个社会的反战,大致上就是这本书的内容,概括了一个非常混乱的、但是又充满生机的、而且在社会的各个方面都有一些新的东西在不断生长出来的这样一个时代。好像一个社会从五十年代突然地发生了变化,一个社会的典型的感情、人们典型的意识,都发生了变化,有一些新的东西在生长出来。% w; _9 s; S) X" f) _

- i4 q* H; R7 x9 f7 ~

* k7 _: @% }. }" d6 f- X 9 i) V. `7 s: W. ~5 X 9 i) V. `7 s: W. ~5 X

2 \, Z3 V: I8 E) D, F$ a' Z

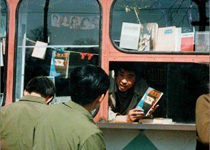

1985年以后,文学期刊的出版异常繁荣。 $ N6 I7 a7 R) g0 A p6 B+ J

& C) P3 Q* r: ]

. ^7 g. }" [; m& _0 Q/ {

0 {7 e+ z3 y+ e! w- J4 b; n$ n' z1 R2 Z) p. ^3 T8 } ]1 E

) e. L* f; v3 k4 f

* ?5 u) w% e. V: W

6 `- g+ z* F) B

$ Z% q2 |" {1 H, _5 c ?80年代:他们在聊什么?

# ?" L2 A. h" ?! _/ ^0 s “大家都觉得文学在中国这么发展很让人吃惊,有一种‘终于到来了’的感觉,大家甚至都不敢相信这是真的,在当时的语境中,文学可能这么发展吗?总之当时的形势让大家找到了兴奋点。”——吴亮(批评家)

" N' [2 O2 ^( A 1985年以后文学期刊的出版异常繁荣,我和程德培整天都泡在作家协会的图书室里,每个月新的期刊我们都会翻看,有些作品事先我们都有消息,比如莫言会有什么作品出来,韩少功会有什么作品出来。我们和作家多少都有些通信,编辑和朋友之间也会打招呼,什么作品关照一下。

/ C( ?& [: \% r1 ~5 b8 j 1985年以后笔会特别多,研讨会也特别多,大家经常刚刚分手又见面,大家总是在会议的将近尾声的几天里彻夜聊天,分手以后每个人脑子里面有很多计划,处于一种非常亢奋的状态,有一种迟到的青春的感觉。我那个时候已经30岁了,感觉自己像是18岁。' F) s! [8 [- Y- \* V3 U! \

8 U& _/ @6 i, E

9 m2 [0 e! _* W

" O: |- _0 o" H& U “'植物嚣张。'海子对欧阳江河说,那晚他说了很多话,其中就有这四字的成都印象。”

) r0 h/ v. J2 M2 ]! F 上世纪80年代,是一个诗人行走江湖的时代,见到同道,亮诗即是过招。当时海子来到成都,他跟欧阳江河说,这是他在成都最快乐的一天。那晚他说了很多话,其中就有这四字的成都印象。欧阳江河霎时就认可了这个诗人:“成都这个地方潮湿,植物都长的比其他地方大一号,花都开得大一号。但他用了‘嚣张’。”欧阳江河又回忆起北岛第一次来成都,到他住的地方吃火锅,来了一大帮子人,每个人都很热闹地聊天。但北岛总是不在,一个人就在黑灯瞎火的院子里散步、抽烟。欧阳江河过去跟他说话。北岛说,他整个南方行唯一喜欢的就是这院子,因为没灯光,没人跟他聊天。

, o" b S. J3 r$ g

# l& ]7 e9 W- w* Q6 l# W) h( H; ]4 K( S( C% [6 S/ p

1 @& k- l: s4 y! F0 } ?! q% K

西川:“当时北京的诗歌环境,我觉得有两点跟其他地方挺不一样的。一是不光是校园里,社会上也有一帮人写诗,包括看大门的、食品店的、没有职业的……一群人全在写诗。二是当时北京有很多外国人,对中国(上世纪)80年代的现代文学、艺术起很大促进作用。我第一次喝到百利甜就是那时候,在友谊宾馆的一个派对里,组织者是一个诗人,问我们听说过博尔赫斯吗?我当时没听说过,但有人知道。他说我是博尔赫斯的朋友,就把我们都镇住了。”- s; K! E& V4 r" X0 q# B

9 C$ k- M& }$ A) h

( r$ u6 W* x! Y6 h" }“那时候我们谈的都是文化、哲学、社会、人生,很少谈具体的事情。”(栗宪庭) ' _. U5 L1 k! y$ H* r8 F* T4 ~

% U' u. ?3 G$ ]7 f

l) u+ P; N* y6 I% h3 d% H6 f9 F( r v9 C! z

8 [* f. M, R3 |* H/ |1 I1 O

! [3 Y: Y* Q' _9 S9 `* h: Z, n" e! @. S0 g+ B+ C5 a

80年代:他们在写什么?

7 K' A8 U- f2 l: I) b “一九八五年我高中毕业,从山东半岛到上海读大学,随身带着两本杂志,一本上面有张承志的《北方的河》,另一本就是发表《你别无选择》的那期《人民文学》。”

2 }9 _: _9 T9 L) y* ^ 一九八五年文坛还特别注意到了一个东北人,他写的多是西藏的事情,喜欢说“我就是那个写小说的汉人马原”。这一年马原发表了很多作品,以前他一直发不出来。从一九八四年发表《拉萨河女神》,一下子走运了,在一九八五年发表了《冈底斯的诱惑》等等一大批。一个简单的说法,韩少功和寻根文学,以及刘索拉这样的青年人的反抗文学,它带来的变化基本上还是文学内容上的变化;马原的变化,更重要的不是内容,而是形式上的,或者我们把这个“形式”换成当时更流行更严格的说法,叫“叙事”。+ F# V- E; N# {1 S! w

+ M8 T9 \ c9 D" Z

这个说法当然过于简单了,比如韩少功的《爸爸爸》,它在叙事上的变化也非常大,“怎么写”的问题不会比马原的更少。当时人们喜欢说的一个说法是,小说到了这个时候,“写什么”变成了“怎么写”。7 d% e+ `0 N! M. G5 x' h+ q

- y% l# Z k+ z) ~3 m9 u

4 I9 T. A$ T, o1 c “80年代社会的注意力比较集中,文学是当时的社会思想各个方面里面最有活力的一个部分”

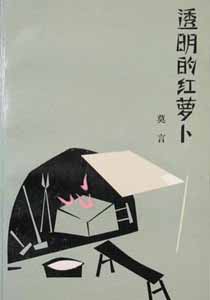

& b, z0 v: s: R, M0 N: r% X 莫言在一九八五年发表了一个中篇,叫《透明的红萝卜》。这篇小说是和王安忆的《小鲍庄》发表在同一本杂志上,《中国作家》。莫言的出现,代表了小说写作者的主观观念的非常大的解放。

, s/ u8 N/ p0 p" a, W

1 ^4 n8 B$ P. ^这个主观一开始主要还是指感官方面的,或者说得更朴素一点,是感觉,作用于人的耳目口鼻舌的感觉。钱钟书先生讲“通感”,通感是偶尔才会用到,在一首诗或一篇作品里,你不能从头到尾都是通感。小说比诗要长多了,可是,莫言的小说,在一个非常大的长度内,很可能从头到尾就是各种各样感觉混杂在一块儿,呈现出一种异常丰盛的状态。

% O2 L; b. t2 a/ T5 B T$ y b

! ], P1 ]. j* l, L \1 B/ f1 \. m @* I. Q7 W. _- L3 ^ X7 e! B

, j, s: [( b* v. c6 t3 u

1 d& h% Z/ @; c8 ~ {+ W8 K5 Q

9 M8 F7 ^7 z% M1 c# }# v! ~. P

9 T) ? d, y/ Z$ G4 A, S' Z' {0 J b- H' Y/ r, c- s$ ]' D

4 B) X1 R& k. ^: D( @5 b* f3 V& X0 v' O! b$ {. N5 I

80年代:他们在画什么?0 E0 B" h! x- Z3 k3 _& }3 |

“星星美展,对我总的感觉是强烈,强烈,有力,有力,就是说,不能这样生活下去,要变,要变,中国人的灵魂要来一个大翻身。”——宁肯(作家)8 _3 @$ v* s: {$ P% Z' h# y. M* C

1979年9月26日,几个年轻人把自己的画挂到了中国美术馆东侧小花园的铁栅栏外。他们是黄锐、马德升、王克平、曲磊磊、阿城、李爽、严力等人。展出的作品包括黄锐的《圆明园三部曲》、曲磊磊画的黑白钢笔画等。他们的画是改革开放之后最早受到西方技法和思想影响的作品,吸引了很多市民。两天后画展被有关部门取消,经过一番抗议和交涉,12月份,第一次星星画展得以在北海画舫斋继续。- F% q' C& O5 y6 l1 f0 m' |

' X4 ? V4 V9 a/ F) W! X/ G) C6 M" V1 u! B3 O ^! w2 d

$ G' u; p8 g! L- u) v 1980年,在当时全国美协主席江丰的支持下,第二届星星画展在中国美术馆展出。王克平的木雕《偶像》和黄锐的《琴声诉》都在这一次展出。他们同当时学院派美术的分歧更加清晰。《偶像》使用了**的形象,在现代艺术中应该是第一次。黄锐的《琴声诉》则已具有明显的西方立体派的感觉。 星星画展创造了纪录,原本展览三个星期,后来又延长了两个星期。人数是16万,每天都有七八千人来参观,最多的一天有上万人排队。/ b( }: B" U. J5 C

, J/ E- S3 O. [' d/ y; {% @/ M

1 p9 E0 ]$ E3 }* N% M( W

# h: ~. s0 V% M( _3 l8 }7 r/ N- n

“为什么叫星星?”画展的发起人和命名者黄锐解释说:“‘文化革命’的时候,你可以说星星,可是你不能用在公共场合上。因为只有一个唯一的发光体是太阳,太阳就是毛主席。那时候我们想得非常自然,每一个星星都是独立发光的,它能自己存在,为了自己存在。”

; B4 j% z* F: N2 A8 c. E a9 A4 _8 D6 e# p8 Z: q' \, \

) c% ?% h7 R: M0 P9 [. i80年代的星星画展创造了纪录,原本展览三个星期,后来又延长了两个星期,参观人数16万。

; s4 ^4 u2 X: B0 Q5 s# _/ t9 l3 W+ K7 T" Z; u

% ~/ U$ _0 _* [6 `* |( h' i! T8 Z

$ Y+ V7 I: |; O0 S H8 |# X3 T N1 D8 s

' Q3 ^8 a" m: i. ^. h

$ O7 g. j. A+ @, Q) Q, B" a4 u9 c/ `3 u" N

+ C8 b& @, ~! g' o6 Q

5 Y6 |6 k3 e7 M5 j8 c. P+ L

$ U* c+ s/ q( @3 p80年代:他们在唱什么?

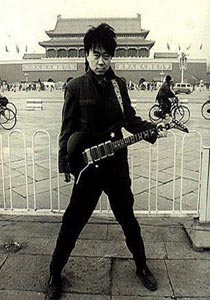

8 y0 {, K: _) B q% R$ P “我要给你我的追求/还有我的自由/可你却总是笑我/一无所有。”——崔健

/ h8 m$ m& ~/ n8 g6 z4 S4 A( m 1986年5月9日,在北京工人体育场,纪念“国际和平年”百名歌星演唱会上,崔健挽着绿色的裤管恶狠狠地站在舞台上,直愣愣地唱着《一无所有》,但大家都惊呆了,服了。中国的摇滚乐是就是在那一刻产生的。那一年,崔健25岁。生于文艺工作者家庭的他是一名小号手,之前他最早听到了听过披头士和滚石的翻版磁带,他和刘元等人一起组建“七和板”乐队,是中国最早的摇滚乐乐队。 6 _& c: ]: M" l* J! L4 t9 Q0 n, z

9 l) U3 s4 A( J5 Z, W

; ?2 Z' v8 ?4 n. r0 S, r' g5 l 1988年是中国思想最活跃的时候,崔健来到北大演出,3000学生夹道欢迎,在崔健节奏强烈的电声摇滚里,年轻人的狂野全都随着崔健的现场演出爆发出来。年底,他又把自己首个个人专场演出开到了中山音乐堂会。中国摇滚乐变成了那个时代知识精英阶层最接受和追捧的文化,一直到现在都留有余风。崔健还在这一年登上了美国的《时代周刊》,崔健用摇滚乐表现出的迷惘和彷徨让他成为了时代的代言人。

' d# A- @. ~2 b- s4 w

# s2 }: W! E; Z# @) a4 l( O |. h: H- z: k

' i9 w" k/ ]/ r" Z6 j: Z7 S 1989年2月,《新长征路上的摇滚》录制完成,《假行僧》、《花房姑娘》、《不是我不明白》诞生于这张专辑。这是中国中国第一盒摇滚乐磁带,17万盒的发行量让更多的人知道了摇滚,崔健用摇滚乐搅动了社会,年轻人从他的歌声中得到了释放。[详细]

: }" S+ f! k, i. z

2 Q, C A$ H% L6 \4 I% Z' x

8 p0 J2 o2 r1 @# f2 z) C8 V/ S6 z" _, Q# j1 @" R# ?- t

4 u) @# U8 U, `1 s u6 m7 A) {- f4 w! K! M

$ z# E9 V t. \

6 G' @/ t" n# L9 b; w: _; ?. F0 Z; X" [7 \! x% o# Q1 t% _

8 e" _- m8 B9 d

9 V& j7 V2 ^3 V- I5 F- C% b8 I1 M3 t }# T

: g/ z% B5 B+ O4 V8 u; M& L

80年代:他们在拍什么?

) Y* j2 [$ n, g& G" ? “也许,我们将来可能成为艺术大师、名人,但我们永远记得当我们年轻时,我们是怎样起步……”——张艺谋* s3 G6 j0 Q7 t/ f" ]

! F1 [( j9 ]' Y( D “1984年,一群刚自北京电影学院毕业的学生跑到偏远的陕西省北边,摄制了一部低成本、没有明星、无大导演、对白极少、没有太多剧情的电影。《黄土地》偏离社会主义现实主义模式这个数十年来主导中国电影的美学,标志了一次电影革命。”

+ [) A3 x8 c/ Q( n 陈凯歌谈《黄土地》:当时我们非常非常注意影片的造型感觉,虽然《深谷回声》说的也是陕北,但是写的是陕北比较富裕的地方,剧本里描写的环境的颜色主要是绿色的。我不太确定这对不对,因为我没去过陕北。于是我和张艺谋(摄影)、何群,还有作曲赵季平,四个人去了一次陕北。

+ f! k# ~; k+ `+ M$ n, l" }% I2 c. V. C: f1 F I2 U

9 s! E6 @7 J# w* K* W 这次旅行完全改变了我们的看法,因为我们看到了黄河,看到了陕北最贫穷的地区,看到了在这儿生活的人,而且延安大家都知道是**开始的地方,这些东西对我们都有影响。自然环境对我们影响非常大,有点儿像美国中西部的感觉,人非常简单,非常友善,非常的好。这部电影的缘起是我们受到了那个地方整个环境的感动,另外中国人特别有黄河情结,看到黄河确实有很大的感动。 7 ]% e) v0 K, x0 F s7 v0 c

# \' _& E7 ?: C4 F" A4 @& z

, U6 c# o8 G6 o& b

; V1 V% q; V8 ~ 回到北京,我跟张艺谋说(那时我们俩同住一间租来的房子)给我七天的时间,我要重新改写这个剧本。这七天里,张艺谋经常出去给我买吃的,我可以不用出门。我一直想把这名字改掉,但不知该是个什么名字,直到有一天我跟张艺谋说我想到一个名字叫“黄土地”,他说这个名字真是不错,真是好。七天后剧本改好了,我带着这稿剧本回到南宁的广西制片厂。没想到那些厂领导跟我说这电影不能拍,我觉得很奇怪,为什么,他说我们要开个会告诉你。他并没有说政治上有什么问题,只说不是很有把握。

% f( i, V h( I5 e Z" ?/ L w& _) l

% r- d; z# `8 ~ 我和张艺谋跟他们一起开了会,大概开了三个小时,主要的过程都是我在讲,张艺谋偶尔插个话。三个小时之后这些领导同意我们可以拍这部电影。我想当时我的语言可能很有煽动力,让他们知道这是个应该拍的电影。到现在我始终非常感谢这些人,因为他们听懂了我说的话。于是我们就开始筹备了。

0 Y( m/ N; o8 i" D0 I0 K4 L% {9 ^, H$ c% L, l

, p$ P4 H3 w1 M# `, N ~" ?' {+ X& f# `8 ^7 k" c ~" ?' {+ X& f# `8 ^7 k" c

2 z1 M8 O: |1 |' R. G5 |: O: V. Z

《黄土地》剧组“三巨头”:张艺谋、陈凯歌、何群(从左至右)

# ^$ b7 A" x8 k P

' H! b+ J2 i( m! z! o! r- b8 C& [6 i: B

|

|