本帖最后由 华林 于 2017-7-16 19:42 编辑 % E- L/ b* P, D' _

# K9 _, A, u0 U; P$ |

4 a! C1 b& `% d9 N+ \

/ H1 m3 O1 {+ E* r9 k- ^6 J5 e

) _; O, f, \' y z) a, h X

! N/ v+ c5 P& @3 d

" U+ h4 q4 g: `) X. j' H% @; Z

, v8 s% g: v% ?1 j- v4 E 7月14日上午10时,烈日炎炎。大地像蒸笼一样,热得使人喘不过气来。我和单位同事老顽童以及徒步协会几个驴友一行7人,自驾车来到了三益村采集秋葵。三益村不大,一条约300余米长的檐廊,曾是哲桥最热闹的一个集市,老圩场就设在这里。当年这里曾是人流如织、热闹非凡的闹市。如今变得有些幽静、杂乱,落寞了。部分房屋已经坍塌,屋内杂草丛生,成了一片废墟。斑驳的土墙和布满青苔的地面以及墙壁上遗留文革时期的毛主席语录,记录着时代的变迁。 这里大部分年轻人都搬到哲桥镇和城里居住去了,剩下的是一些寂守故土的空巢老人。阶檐上坐着一位92岁高龄的老娭毑,虽然有点耳背,可她身体硬朗,精神矍铄,平时自己照顾生活。她告诉我说,老伴去世多年,有4个儿子,2个女儿,6个孙子,的住到城里去了。她不愿和儿孙们住一起,因为她离不开这块养育她的故土,她见证着这个村庄历史的巨变与沧桑。

% u, H2 v3 h3 Z8 y! \ L

8 R# A2 u; i1 K( L

8 R# A2 u; i1 K( L

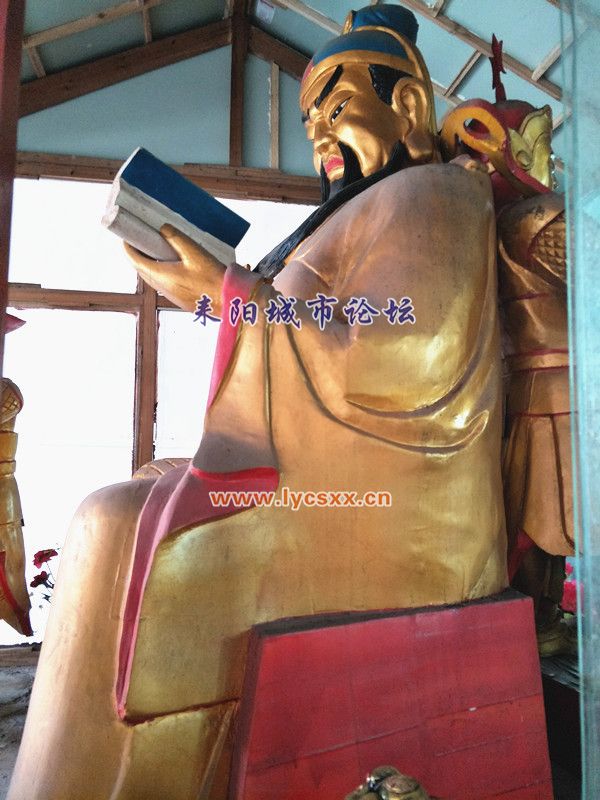

% x, t3 y( y) y6 X8 ?, N! M" D# p# V “县县有文庙,村村有武庙”,这是中国历史晚期社会各界普遍祭拜孔子和关公的真实反映。在三益村,有一座清朝时期建立的四里八乡闻名的关帝庙,这个庙里塑有义薄云天的关羽和随侍其左右的义子关平和扛大刀的黑脸周仓。100多年来,关帝庙香火鼎盛,灯烛辉煌,是人们祭祀关帝,弘扬关公文化的神圣殿堂。在文革‘破四旧’时,关帝庙一度遭到了破坏,直到改革开放以后,关帝庙才得以修复。庙旁有一戏台,戏台前有一块大约300平米的坪地,南北两面,松柏森森,逢年过节,这里是人们舞龙舞狮,看戏听曲的地方。由于历史变迁和年久失修,戏台4根石柱只剩下3根,戏台内青草萋萋,昔日的光辉早已不再。在漫长的历史长河中,关帝庙历经风雨沧桑和兴衰变迁,积淀了厚重的历史和文化。伴随着关帝庙的复兴,是广大民众对关公的敬奉和崇拜。作为“武圣”,与“文圣”孔子并称。而为了供奉关羽而设的关帝庙也与孔庙一样遍布全国,甚至在数目上远远超过了文圣孔庙。海内外对关公的崇拜可谓长盛不衰。美国芝加哥大学人类学系博士焦大卫先生说过这样一句话:“我尊敬你们的这一位大神,他应该得到所有人的尊敬。他的仁义智勇直到现在仍有意义。仁就是爱心,义就是信誉,智就是文化,勇就是不怕困难。上帝的子民如果都像你们的关公一样,我们的世界就会变得更加美好。”

4 C$ i# N2 I2 V+ f5 a4 w* q

! h! c1 p. T9 h7 U

1 p" T( k1 T( c: M2 H3 ]5 g( W9 D! S9 ^9 N9 [$ {

; C0 U; O/ u4 d

/ T8 p2 J+ s0 m4 x- m% l |