|

|

不经意间在一本杂志上看到一篇关于介绍段廷圭的文章,资兴北乡片有一句“资兴不算你,要数段廷圭”的俗语,这说明他是一个了不起的人物。在老百姓的眼中,他的形象是很高大的。

9 v; y! W' @6 K% [3 m8 D' k7 \0 u f3 B他生于清同治三年(1873年3月8日),号碧江,晚号庸庵老人,一生致力于教育事业,曾任湖南省教育厅督学、代理厅长。以后还发现,他在资兴蓼市建有一个“二亩半园”,这就是他的理想王国,他把自己的理想付诸行动。于是就产生了寻访的念头,寻访的念头一次比一次深刻。

W# ^( F8 o- q5 i! e. [: r8 S% O

W# ^( F8 o- q5 i! e. [: r8 S% O

第一次出行大约是2010年,和同事坐摩托去的。摩托车骑到蓼市街上,发现了一个叫“东山世家”的建筑,拍了照片,也进入了里面参观。之后又向附近的老乡打听段廷圭和“二亩半园”,问了好几个人,都没有听说过有此人,问津无果,无奈只好打倒回家。+ `& C6 J: ^, @, i* u8 k

只因自己生在资兴,长于资兴,就应该知道资兴的人和事,应该关心知道资兴的历史和渊源。“资兴不算雷,要数段廷圭”这句话也时时在脑海中闪现。因为同事也喜欢看资兴的古村,古建筑,喜欢行走在乡村,呼吸新鲜的空气,看自然风光,一路总是赏心悦目的。

+ k, |) B. r7 _' X- A总有一种想放弃,但又放弃不下的感觉。为了找到“二亩半园”,于是上网查资料,找资兴老乡的群QQ聊天,打听段廷圭和“二亩半园”事。有的人告诉我,“二亩半园”在龙虎村。于是“百度”找资兴龙虎村的地图,找最详细的,详察看龙虎村的位置。也有老乡告诉我,你只要坐去蓼市的公交车,到郴候山下车即到。

* X5 h9 d" v' F. i" l4 X! M今年6月4日周六,同事再次约我去寻访。这回一定要不到黄河心不死,不达目的不罢休。心中信誓旦旦,摩托再次骑行到了蓼市郴候山位置,看到了郴候桥和蓼市中学。

, E& Y- t, X4 v* V+ y2 o站在郴候桥,对照心中理解的地理位置找感觉。遇到老乡就上前打听、寻问。老乡告诉我们这是龙虎村,段廷圭这个人我们不知道,没有听说过。心不死,哪怕有一线希望,也要去寻找。

: _) a! U# @* U( e穿过乡间的村落,走在田间的小道上,脚踩在软软的泥土上,看着眼前一片片绿油油的稻田,偶尔也能看到一只白鹭飞过,热心的白鹭,你要为我带路吗?3 u$ H7 a' F3 |" N4 j

人站立在广袤田野里,眼睛极目四望,发现了二处古建筑,会不会是我想要找寻的地方?不管三七二十一,去看看也是收获。脚步穿行在田野里,沿着田埂,向古村进发。离目标越来越近,越看越向我要找的目的地。走近一看,是水口村下石矶组。向老乡打听,老乡告诉我们:“附近秧田村有段家,有一个叫段里圭的人,你们要找的可能就是他吧。我们这是下石矶,又叫下袁家”。我问老乡这有没有龙虎村的“二亩半园”,老乡说不知道。; |0 m* S2 B, ?

走出下石矶,继续向第二个目标行进。逢人必问,不放过任何一个小小的机会。老乡告诉我们,这是上袁家。村中的建筑吸引着我们的眼球,大门口有汉白玉的门槛和柱础,上雕刻着精美的凤、暗八仙、琴棋书画等纹饰。村中老人告诉我,他家的祖上是乾隆年间的太医,告老还乡在家修建了这栋住宅,名称之为“孔瑞堂”。一天下来,时间也不早了,与他们合影,留下了美好的记忆。村中处处皆美景,一片向日葵开得正旺,准备来拍,相机没有电了,只好放弃。( v; e( F, }- [, F, U

6月6日周日,再约同事一行4人去寻访“二亩半园”。这一次,二乘摩托各载2人。到了蓼市街上,我和同事说,我去坐出租摩托,让他给我们带路,这样可以少走弯路。哪知摩托司机也不识路,带我们去的龙虎村“二亩半园”,是一个搞承包的二亩半地种植园。七弯八拐,四处打听,到龙虎村村委会打听,村支书热情的介绍了“二亩半园”在秧田村。

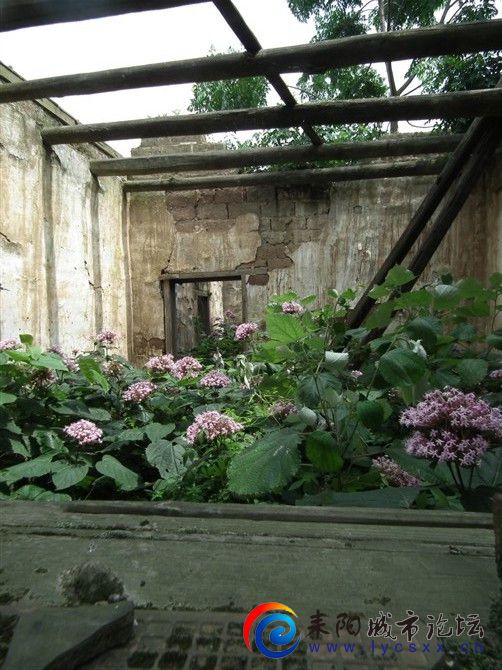

^" S+ G" z0 x到达了目的地,令人大失所望。印象中的“二亩半园”,应该还书写着“郴山拱卫,蓼水荥回”的建筑已经荡然无存。看到的尽是断残墙壁,杂草丛生。从窗口向屋内看竞然有臭牡丹争相怒放,点缀着这份凄凉。园内的水塘,曾经是鱼儿游玩的地方。

. ~/ b0 n: _, F) E村中的老人热情地和我们交淡起来:段廷圭和我是朋友,二亩半园是老人托付给我保管,我在园中种地,种田。2003年时涨水,“二亩半园”被主人的后人维修时拆掉了,打算在另一住地重建“二亩半园”。段廷圭那时是穿一件长衫,烟筒时刻不离手,胸前漂着长长的胡须,是一位很慈祥的老人。1943年段先生告老还乡。1960年4月21日在家乡去世,享年87岁。

d% G' J8 I* v5 u在我们告别“二亩半园”的时候,守园的老人站立在村头,望着眼前的稻田,他是“二亩半园”的守护者。我们越走越远,老人的身影越来越小,消失在我们的视线里……- l8 e ?' S' I9 Z+ d

5 }( n3 H" Y9 X

" e7 L! I" r6 @0 M6 d* |, @# o( \. l& g

|

-

|